提起屈楚蕭的名字,大多數人的直覺是“野”。

攝影師和導演們的鏡頭裡,他的臉上總是生出一股無端的野性來,像一個不好惹的“壞小子”,讓人望而卻步。

憑藉《流浪地球》在娛樂圈嶄露頭角的時候,外界說他有一張“野性”的厭世臉,真是老天爺賞飯吃,圈裡太缺他這一款了。

所以,很難想象,這樣一個將張揚不羈掛在臉上的人,內裡竟然也柔軟。

演員屈楚蕭

新片《我要我們在一起》上映那天,屈楚蕭戴著一頂棒球帽,跟來看電影的人一起魚貫而入,在倒數第二排略靠近走道的位置坐下,剛好在我前面。

當影片放到在呼嘯的風雪中迷路的呂欽揚,一字一字按下手機鍵盤,給相戀十年但將要嫁人的女友發短信時,他抓起衣服領子,偷偷抹眼淚。

屈楚蕭看自己的片,哭了。

後來採訪,當我說起這段細節的時候,他臉上咧開了個羞澀的笑,有些不好意思地說,他很不喜歡自己愛哭這一點,真的一點兒都不酷。

他解釋說,《我要我們在一起》剪輯過很多版,那天是他第一次看最後的成片。

愛哭這事隨了淚腺發達的母親,“我也不想,一個男孩子老哭。”其實很早之前,他就意識到這件事對自己表演的影響:演戲要求哭,他自己又想要剋制,強忍著,效果反而不好。

比如被觀眾誇讚的那場火車上分別的戲,現在想起來他還是有點兒不太滿意,他覺得哭得有點“收”著了,“其實還可以更好”。

片中,呂欽揚和凌一堯這對年輕的愛侶沒有被生活厚待,卻有向上的勁頭。他們在工地一間毛坯房裡佈置想象中的新家,在那裡跳舞和彈鋼琴,也在城市的煙花下擁吻。

而現實是一把鋒利的箭,輕易射中了生活的脆弱靶心。呂欽揚先是被好兄弟捲走了工程款,然後被追債、被女友誤會,還要承受女友母親的壓力,他的希望徹底破滅了。

飾演呂欽揚的過程,像是一場圍獵,獵物是呂欽揚,也是屈楚蕭自己。他用“倔強”來概括這個人物,又補充上一個註腳“委屈”,並覺得呂欽揚替他說了很多話。

“很多人都會說,有什麼不開心你說出來,說出來就會好受一點。為什麼說出來就會好受一點?我說出來之後,(別人)又不一定能夠理解我,事情也得不到任何解決,只是再次去體驗一遍(痛苦),所以我寧願不說。”

野性的反面,是細膩、內斂、高敏感。作為演員,屈楚蕭喜歡躲在角色背後,讓角色替自己說話。也正是這樣的特質,讓他能重重地拿起一個角色,然後輕輕放下。

拍《我要我們在一起》時,去內蒙古取景,那裡冷得嚇人,風雪呼嘯,氣溫在零下20℃。但他只能穿一件不太擋風的衣服,也不能戴手套,裸露在外面的皮膚都是僵的,眼睫毛上全是雪花。

問他怎麼克服?他回答說,生扛,用意志力取暖,拍完戲趕緊回去衝熱水澡。

而殺青的時候,他很捨不得。最後鏡頭是在一個小山頭上拍的,拍完之後,屈楚蕭在山頂上吹著風,他記得工作人員拿出來一瓶清酒,酒的名字就叫“殺青”,突然有些傷感。

聊到這部電影的時候,他能說到好多小故事和小細節,雪的厚度、坐火車去山東時的那節車廂、工地上的聲音......這些細膩的東西都與他有關,他為它們的存在,展露真切的、生動的情緒。

他說自己本身就是一個細膩的人。

工地上的情書

2013年,網友李海波在豆瓣更新的長貼《與我長跑十年的女友明天就要嫁人了》,感動了萬千網友。工夫影業創始人陳國富便是其中之一,他輾轉聯繫到李海波,買下了電影改編權。

為這部電影,陳國富準備了八年。某次飯局上,他遇到屈楚蕭,覺得劇本挺適合他的,給他講了這個故事,要他考慮出演。屈楚蕭聽完就說,行啊,應下了。

陳國富希望能拍出“煙火氣的愛情”,對他的要求只有兩個字“真誠”,把真誠的那一面交出來就夠了。

為了成為呂欽揚,屈楚蕭下了狠勁兒。電影裡呂欽揚的身份是工人。開機之前,他和副導演跑到山東德州一個工地上同吃同睡了半個月,去接近戲中人物的狀態。

他還記得住進宿舍的第一晚,工地亮著燈,光從外面灑進屋裡,外面“咣咣咣”的施工聲音混在一起,變成了規律的城市節奏。白班工人十點就睡覺了,讓他恍然間有種重回校園的安然。

早上,他跟著工友們起床上班,戴著安全帽,手上一幅橡膠手套。眯著眼睛盯著測繪儀,半晌抬頭往前看看,衝著對講機說話,指揮遠處的工友往正確的方向上靠......

皮膚黑,頭髮亂,沒人懷疑他就是一個工地上幹活的小夥子。這是他最不演員的時刻。

沒事的時候,他和工友們一起閒聊,問想家嗎、想老婆孩子怎麼辦?當時帶他的監理小師傅,年紀還比他小一點,他覺得人家跟呂欽揚很像,在老家也有一個等他的女朋友。

晚上,回到房子裡,他才開始琢磨。工人們吃飯的樣子、抽菸聊天的狀態、酒桌上的表現、把安全帽當成小板凳的習慣......這些細節都被帶到了電影裡。

片中,當窮小子呂欽揚打開自己的櫃子,看到躺在裡面的幾沓錢,又慌又懵,晚上又被邀到高檔飯店裡吃飯,坐在一群成年人中,無所適從。屈楚蕭將一個少年的倔強和成年人的壓抑融在一起,演出了人生選擇的複雜面。

寫信,是他找到這個角色支點的另外一種方式。

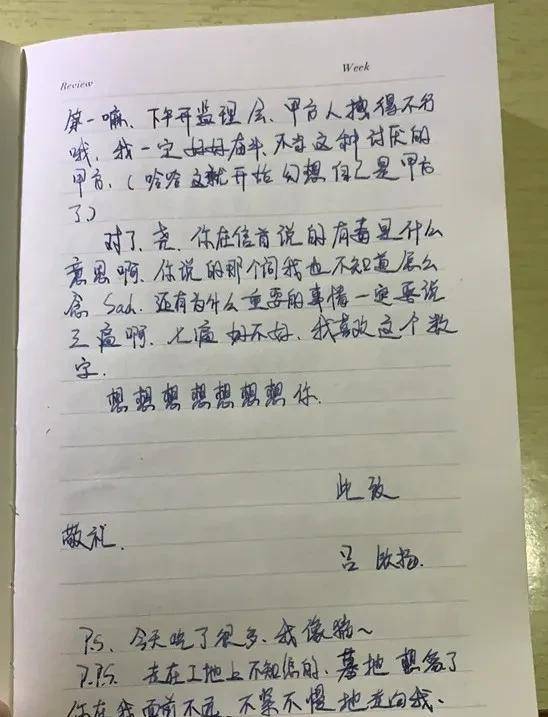

當把他丟到工地裡感觸角色的時候,陳國富交給他另外一個任務:以呂欽揚的口吻,每天給凌一堯寫信。於是,晚上別人睡了,屈楚蕭就著頭燈在筆記本上寫,字歪歪扭扭,但感情真摯。

屈楚蕭的手寫信

第一天,他說寫信還挺浪漫的,就是有點讓人緊張,末了說自己胖了希望對方不要嫌棄,並保證不喝大酒不抽菸;

第二天,記錄了一些瑣事,說風很大,他沒出工,下午開了監理會,甲方拽得不行,“我一定好好奮鬥,不學這些討厭的甲方”,但後面又加括號自嘲,“哈哈,這就開始幻想自己是甲方了”;

第三天,報告對方自己學會了挖掘機技術,感受是小時候玩的玩具放大了100倍……

寫完後,他把信拍下來交給陳國富,有時也會收到女演員張婧儀的信,都是以照片的形式。他們兩個人提前塑造了呂欽揚和凌一堯之間的回憶,進入情感氛圍。

屈楚蕭感覺不賴,他喜歡這種到達角色的儀式感。

很多年前,在出演《我的朋友陳白露小姐》裡的陳言一角時,他也曾寫信給陳白露,剖析這個人物的放蕩不羈,說他是如何接納陳言的幼稚、愚妄、自私。

屈楚蕭拒絕完全用自己的風格詮釋角色,更多的時候,他要首先找到角色為什麼會這麼做,再用角色自己本身的方式去詮釋他。

《我要我們在一起》上映當晚,#屈楚蕭演技#的話題高高地掛在熱搜上,但他沒太在意——今年3月他接受導演丁一滕的邀約,出演話劇《我是月亮》,他要把時間精力用在話劇上。

殼變厚了

2013年,屈楚蕭還在四川上高中,他和兩個朋友約定,說一起往北京考。三個人裡頭他是最沒希望的一個,結果那年就他考過來了。

考完試,沒事幹,他就坐公交車、地鐵到處溜達,覺得北京好大。他印象最深刻的是,北京的地鐵,不論早晚高峰還是平時,每個從身邊經過的人都行色匆匆,氛圍很壓抑,讓人喘不過氣。

後來幾年,他愛上了機車,幾乎成為他的代步工具。愛玩機車的人,大多骨子裡都躁動,嚮往自由,討厭被束縛。屈楚蕭把“討厭束縛”這幾個字明明白白寫在臉上。

2019年,電影《流浪地球》大賣,開啟“中國科幻電影元年”,也讓屈楚蕭成為娛樂圈黑馬。但很快,他因為私生粉的事在微博接連發回懟,還表達了愛豆和演員是不同人的觀點,引起了不少爭議。

一個聲音摻雜著一個聲音,微博不像是能講理的地方,聰明的明星早就熟讀“互聯網傻白甜教科書”,但屈楚蕭莽著勁兒往前衝,最後摔了個稀里嘩啦,不得已沉寂起來。

今年年初,電影《侍神令》上映,口碑急劇下滑,飾演袁柏雅的屈楚蕭受到觀眾最大聲音的批評。他發了一封道歉信,把錯都攬在自己的身上。那是犟骨頭的他少有的鬆軟時刻。

之後,他愈發低調,“野性”標籤彷彿被有意識地抹掉,他一點一點擦除自己的個性印記。

常被用來碎碎唸的微博小號最近一次登陸是今年2月,評論區關閉。微博大號早已停更了天氣預報,歸於一個普通“微博明星”用戶。大多數明星會建微博群,日常降落和粉絲互動,他沒有。

最近這段時間,他出了一首歌《祖傳的宅邸》,編曲和製作人都是火星電臺。

合作契機說來也巧,有一次陪朋友去錄音,他無意中說自己也蠻喜歡唱歌的,對方說那你下次來玩玩看。等下次到了,他重感冒了,依舊去赴約,主唱黃少峰一聽,說這個聲音好啊,於是就一起玩音樂了。

不過之後黃少峰再也沒找到那樣的聲音,因為屈楚蕭的感冒好了。

《祖傳的宅邸》是一首不那麼屈楚蕭式的歌,安靜平和,不燥,沒有鏡頭裡他表現出的那麼多欲望。生活裡細碎的意象,被安靜地展露出來,一點不張揚。

但野性的東西始終藏不住。拍《我要我們在一起》時,部分場景在南京,他反而更喜歡在內蒙古拍戲時的曠野與積雪。

風雪中迷路的那場戲,他驚奇於平原的雪跟城市的雪完全不一樣,那是一望無際的銀白色,腳踩進去能沒過膝蓋。人跡罕至,景色粗糲又廣闊,他喜歡那樣的環境。

自由、野性、不受束縛,其實一刻也沒有離開他。

採訪的時候,我問他這兩年是否變柔軟了,他說自己本身就是柔軟的,柔軟和鋼鐵直男並不衝突。“我一直是一個感情上比較細膩敏感的人,你要說我變柔軟了嗎?我會說我沒‘變’柔軟,因為我本身就是個柔軟的人,反而我現在變得殼有點厚。”

原本,他是一個沒有什麼殼的人。現在,有了殼,上面的刺也變短了,但刺不會消失,它永遠長在那裡。

那天,《我要我們在一起》放映結束,屈楚蕭上臺發言,他說自己最近幾年解決了一些問題,卸下了一些包袱,未來將是一個新的開始。

他愛拍膠片,而有時候人生就像一張膠片,“拍的時候你不知道結果,也許它曝光過度或者它曝光不錯,但等待和期待是一個很美妙的過程。”

他還在過程裡。